Expertenrat um Prof. Streeck: Regierung soll Maßnahmen besser begründen - „Kollateralwirkungen beachten“

„Wie strikt hält sich die Bevölkerung an die Regeln?", fragt der NRW-Expertenrat vor der nächsten Verschärfung des Lockdowns. Die Eingriffe in den Alltag der Menschen sollten nicht nur „plausibel und konsistent, sondern auch praktisch handhabbar“ sein. Auch die Kollateralwirkungen sollten beachtet werden.

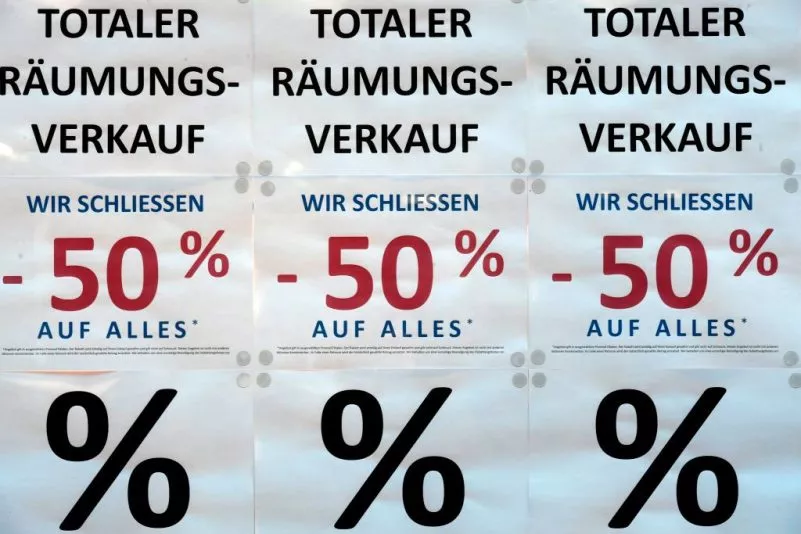

In Köln, 4. Januar 2021.

Foto: INA FASSBENDER/AFP via Getty Images

Vor der Bund-Länder-Konferenz mit Kanzlerin Merkel gab der Corona-Expertenrat aus NRW heute ein Mahnschreiben an die deutsche Regierung heraus. Die bisherigen Maßnahmen hätten nicht „den von der Politik erwünschten Erfolg“ gebracht. Die Verschärfung des Lockdowns stabilisierte zwar die Zahlen der Tests mit positiven Ergebnissen, doch die Sterblichkeit sei weiterhin hoch.

Die Lockdown-Strategie habe den gefährdeten älteren Menschen nicht ausreichend geholfen – allerdings gleichzeitig viele wirtschaftliche Existenzen „in die Ausweglosigkeit“ getrieben.

In einer Stellungnahme vom 18. Januar des Expertengremiums heißt es: „Diese Politik läuft Gefahr, die Bevölkerung als Ganzes nicht mehr zu erreichen und zu überzeugen. Immer deutlicher zeigen sich Extreme – Corona-Leugner am einen Ende, Lockdown-Fanatiker am anderen Ende. Deshalb muss es der Politik auf allen Ebenen gelingen, die gewählte Strategie besser einzuordnen, zu begründen, auf realistische Ziele hin zu orientieren. Dazu gehört es auch, die eigenen Zweifel und Spannungen nicht zu verbergen. Das freilich verlangt die Stärke, das eigene Handeln nicht als alternativlos hinzustellen, sondern es als auf Zeit begründete Auswahl aus einem Angebot unterschiedlicher Möglichkeiten zu vermitteln.“

Und weiter: „Die Entscheidung am 19. Januar 2021 sollte aus einem Verständnis künftiger Normalität abgeleitet werden, öffentlich und privat mit diesem Virus leben zu können. Die Impfstoffe werden aller Voraussicht nach das Virus nicht zum vollständigen Verschwinden bringen. Die politische Strategie sollte in diesem Sinne von ihrem Ende her gedacht werden und die für die künftige Normalität als notwendig, möglich und sinnvoll zu erachtenden Vorkehrungen in den Blick nehmen.“

Während der laufenden Impfkampagne seien begleitende Präventionsmaßnahmen notwendig, ein Impfstoff eröffne die Möglichkeit, das Virus zu kontrollieren und auf ein „hinnehmbares Maß“ zu bringen. Dazu sei gleichzeitig zu fragen, wie der Lockdown „für die nächsten Monate“ zu gestalten sei – „unter Berücksichtigung der sich in Existenzsorgen zuspitzenden Kollateralwirkungen.“

Statt eines neuen Komplett-Lockdowns sollte die Politik drei Fragen beantworten:

1. „Wie erfassen wir Struktur und Dynamik des epidemiologischen Geschehens besser?“ Über die Ansteckungsorte sei immer noch zu wenig bekannt – und es sollte ein entsprechendes Monitoring zentral vom Bund koordiniert und eingerichtet werden. Die Corona-App müsse weiterentwickelt und „technologische Tracing-Tools breitflächig implementiert werden“.

2. „Wie können wir eine stärker differenzierte Strategie ermöglichen?“ Dazu gehört neben den Daten des zentralen Monitorings auch eine Einschätzung, „wie strikt sich die Bevölkerung an Regeln hält“.

Die Eingriffe in den Alltag der Menschen sollten nicht nur „plausibel und konsistent, sondern auch praktisch handhabbar“ sein – „und die Kollateralwirkungen verantwortlich beachten.“

Während eines Lockdowns müsse auch geklärt werden, wie man diesen zurückfahren könne, ohne in ein erneutes Anwachsen der Infektionszahlen zu geraten.

3. „Wie kann es gelingen, die Umsetzungsdisziplin staatlicher Stellen zu erhöhen?“ Die Maßnahmen müssten von den Verwaltungen umgesetzt werden.

„Es ist auch der Gesellschaft nicht vermittelbar, wenn private Akteure (Unternehmen, Kultur-/Bildungsinstitutionen, Familien) wie selbstverständlich Anpassungsleistungen erbringen, beim öffentlichen Verwaltungshandeln dies aber verdrängt und nicht nachgehalten wird.“ So sei es oftmals „nicht der gute Wille oder die konzeptionelle Zielsetzung“, die vor Ort fehle, sondern „neben mangelnder Führung die unzureichende technische Kompetenz und Stringenz.“

Der Expertenrat besteht aus zwölf interdisziplinären Experten, darunter sind der Virologe Prof. Dr. Hendrick Streeck, der Ökonom Prof. Dr. Michael Hüther und der Soziologe Prof. Dr. Armin Nassehi. (ks)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.

0

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.